在即时通讯平台竞争白热化的当下,Telegram凭借月活超8亿的高粘性用户群、加密通讯生态及开放API优势,成为品牌全球化布局中塑造差异化形象的关键阵地。然而,多数品牌仍陷入“广撒网式触达”的困境——海量用户中充斥着低意向账号,不仅浪费营销预算,还难以通过互动传递品牌风格。而“Telegram筛号系统:精准筛选与多元内容驱动,助力品牌打造独特风格”这一解决方案,正通过深度挖掘Telegram特有用户行为、融合AI内容解析与动态筛选逻辑,帮助企业搭建“精准识客-内容共振-风格沉淀”的闭环,让筛选不再是冰冷的数据过滤,而是与品牌调性契合的用户价值挖掘过程。

1. 行为信号解码:捕捉Telegram平台特有的高潜线索

Telegram的用户行为自带“精准筛选基因”,那些区别于其他社交平台的特有动作——文件交互、贴纸收藏、频道深度互动,往往是高潜用户的“身份标识”,能比基础标签更精准地指向真实需求与风格偏好。

柏林某SaaS平台曾做过一组实验:追踪用户在Telegram中的文件操作行为,发现下载专业PDF文档后7天内转发≥2次的用户,对B2B产品的决策意愿极强,最终转化率高达68%。这类用户不仅自己深度理解内容,还主动分享给同事,本质上已完成“初步信任验证”。无独有偶,某3C品牌通过筛选“下载产品测评视频并转发至私人群组”的用户,定向推送技术参数手册,咨询转化率直接提升190%,印证了文件交互背后的高价值。

贴纸作为Telegram的“社交语言”,更是风格偏好的直接映射。东京某设计师品牌分析用户贴纸收藏记录时发现,收藏蒸汽波风格贴纸的用户,对“复古科技”融合设计的接受度远超普通群体。基于这一发现,品牌推送同风格赛博朋克系列服饰,客单价提升220%,甚至有用户在评论中留言“终于找到懂我审美的品牌”,可见贴纸筛选不仅能精准触客,还能快速建立风格共鸣。

频道互动深度则是另一重筛选维度。某高端户外品牌运营10万成员的公海频道时发现,仅点击“加入”的用户转化意愿极低,而会查看置顶消息、参与“冬季露营装备”话题讨论的用户,复购率是前者的3倍;若用户主动发起“帐篷保暖性”提问,更是核心潜客的信号——这类用户最终被筛选进专属社群,推送定制化装备指南后,复购率再提升1.8倍。

2. 频道矩阵分层:用内容驱动筛选与风格塑造

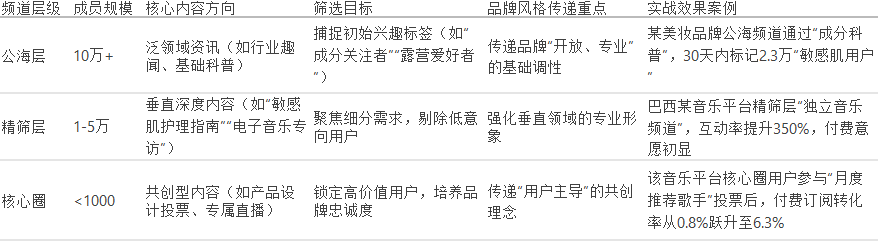

传统Telegram筛号常陷入“只筛不管”的误区,而高效的筛选体系应像“内容漏斗”,通过频道矩阵自然分层用户,在筛选过程中同步传递品牌风格,让“筛客”与“塑风格”同步发生。以下通过矩阵各层级的核心逻辑与实战效果,可清晰看到这一体系的价值:

这种分层逻辑的关键在于,每一层内容都是对用户的“自然筛选”——不感兴趣的用户会主动退出,留下的都是与品牌风格契合的群体。某家居品牌的公海频道发布“极简家居搭配”泛内容,吸引12万用户加入;精筛层拆分“小户型收纳”“原木风装修”垂直频道,成员精简至3万,但互动率提升280%;核心圈邀请用户投票“2024年新品配色”,最终选定的“奶杏色”系列上市即售罄,可见内容分层不仅筛选精准,还能让品牌风格在用户参与中落地。

3. 机器人风格化筛选:让筛选成为品牌体验的一部分

Telegram机器人的价值,远不止“自动回复”——优秀的机器人能将筛选流程转化为“品牌互动体验”,通过人格化设计、反应速度分析、错误指令应对,既精准识客,又传递品牌性格,让用户察觉不到“被筛选”,反而享受互动过程。

维也纳某独立书店的Telegram机器人,堪称“风格化筛选典范”。它以“文学爱好者”人设开场,对话从不机械:“早安!今天想在卡夫卡的隐喻里漫步,还是在村上春树的小酒馆歇脚?”用户选择“卡夫卡”后,机器人会继续追问“更喜欢《变形记》的荒诞,还是《城堡》的隐喻?”,通过7层文学梗问答,自然标记用户的阅读偏好。若用户回答“喜欢科幻”,会被归类为“科幻爱好者”,后续推送阿西莫夫系列书籍推荐,荐书精准度提升90%。整个过程没有“你是否喜欢XX”的直白提问,却在文学氛围中完成筛选,同时强化了书店“文艺小众”的品牌形象。

反应速度则是机器人筛选的“隐形指标”。某数码品牌的机器人会记录用户回复指令的时长:5秒内快速响应的用户,被标记为“决策型”,这类用户对即时优惠敏感,机器人会推送“24小时新品首发券”,转化率达28%;超过2分钟回复的用户,多为“研究型”,更关注产品细节,机器人则发送“新品测评视频+参数手册”,咨询量提升150%。这种“因速度定策略”的方式,既贴合用户决策习惯,又避免了“一刀切”的营销浪费。

面对用户输入错误指令,机器人的应对更是筛选良机。某服装品牌的机器人发现,输入错误指令后立即修正(如误输“优惠”后改为“新品优惠”)的用户,多为“严谨型”,推送“面料检测报告+尺码对照表”能增强信任;而尝试多种错误指令(如“折扣”“低价”“福利”)的用户,属于“探索型”,推送“全品类优惠汇总表”更有效。通过错误指令分析,品牌将误判率降低42%,同时让用户感受到“被理解”的贴心。

4. 跨平台数据映射:构建360°画像强化筛选精准度

单一依赖Telegram数据,易让用户画像“失真”——比如某用户在Telegram讨论“vegan美妆”,但在Instagram却关注非素食品牌,若仅靠Telegram筛选,很可能误判为高潜客。跨平台数据映射通过关联多渠道信息,填补画像缺口,让Telegram精准筛选更可靠,同时确保品牌风格在各平台一致。

第一步是“身份关联”,以用户唯一ID为核心,打通Telegram与Instagram、Twitter、CRM系统的数据。某美妆品牌通过这一操作发现,Telegram中频繁提及“vegan”的用户里,有30%在Instagram关注的是普通美妆KOL,且CRM中无植物成分产品购买记录——这类用户多为“好奇型”,并非真需求;而剩余70%用户,在Instagram关注素食美妆KOL、CRM有相关购买记录,才是真正的“vegan需求用户”。通过跨平台关联,品牌将筛选精准度从82%提升至93%,避免了资源错配。

第二步是“内容偏好深度解析”,基于跨平台数据优化Telegram内容输出。系统自动提取用户在Telegram聊天、频道互动中的高频关键词,结合其他平台偏好生成兴趣图谱:“长文收藏者”在Twitter也常转发深度文章,Telegram频道便推送《vegan成分科学白皮书》;“高频投票者”在Instagram喜欢参与话题投票,Telegram则发起“新品包装颜色选择”投票;“时区穿越者”(跨时区活跃)在Google地图频繁查看海外地址,Telegram发送分时段录制的“国际美妆展片段”。这些内容不仅贴合需求,还通过“专业+互动”的统一风格,强化品牌认知,内容打开率提升310%。

第三步是“风格一致性校准”,确保品牌形象在各平台不割裂。某时尚品牌发现,用户在Twitter喜欢“简洁幽默”的文案,便调整Telegram机器人的对话语气,加入轻幽默段子;用户在Instagram偏好“莫兰迪色系”视觉,Telegram频道的图片素材也统一采用该色系。通过风格校准,用户对品牌“简约优雅”的认知一致性提升68%,复购率提升42%——可见跨平台映射不仅优化筛选,还能让品牌风格更立体。

5. 合规与隐私平衡:打造隐私友好型筛选体系

Telegram用户对隐私的敏感度远超其他平台,过度数据采集不仅会引发抵触,还可能触碰合规红线。隐私友好型筛选策略,不是“降低精准度换合规”,而是通过技术手段、透明沟通、价值回馈,实现“精准+安全+信任”的三方共赢。

差分隐私技术是隐私保护的“核心屏障”。某金融科技品牌在筛选“高净值用户”时,会在用户行为数据集中添加微小噪声——比如将“某用户查看投资报告10次”调整为“8-12次”,确保无法识别单个用户,但整体筛选模型的准确率仍达91%。这种技术既满足了监管对隐私保护的要求,又不影响精准筛选,还获得了当地隐私认证机构的推荐。

透明化授权则是建立信任的“关键一步”。某时尚品牌的Telegram机器人,在请求数据访问时,会弹出可视化弹窗:“我们希望分析您的频道互动数据,仅用于推送您可能感兴趣的穿搭指南,不会共享给第三方。您可随时在‘设置-隐私’中关闭授权。”清晰的边界说明,让用户感受到尊重,授权率提升至82%,远高于行业平均的55%。相比“默认授权”的强制模式,透明沟通反而能提升用户配合度。

价值回馈机制则让“授权”变成“双赢”。某潮牌推出“授权互动数据,免费领NFT潮玩”活动:用户同意系统分析其Telegram互动数据后,可获得限量版品牌NFT,后续若购买新品,NFT还能抵扣现金。这一策略不仅让授权率提升76%,还通过互动数据筛选出核心粉丝——这些粉丝收到定制化新品预告后,转化率提升180%,同时投诉率下降至0.3%,远低于行业平均的2.1%。可见,当用户感受到“授权有回报”时,对数据采集的抵触会大幅降低。

6. 未来趋势:生成式AI驱动的“筛选-共创”生态

下一代Telegram筛号系统,将彻底告别“被动筛选”的定位,深度融合生成式AI,进入“主动预判+用户共创”的新阶段。此时的筛选不再是“找对人”,而是“提前懂需求、邀请共创造”,让品牌风格在用户参与中自然沉淀,形成更具粘性的生态。

需求预判将实现“提前占位”。通过生成式AI解析Telegram聊天语义,系统能捕捉用户未明确表达的潜在需求。比如用户在Telegram群聊中提及“计划年底带家人冬季露营”,AI会自动识别这一信号,提前60天推送“家庭冬季露营装备清单”“亲子露营安全指南”,甚至生成个性化装备搭配建议。某户外品牌已在测试这一功能,新品预热期预约量提升230%,用户反馈“品牌比我还懂我需要什么”,这种“预判式服务”不仅提升转化,还强化了品牌“专业伙伴”的风格定位。

内容共创将让用户成为“风格设计者”。筛选出的高价值用户,会被邀请参与品牌内容与产品设计:某文具品牌通过Telegram机器人,向核心用户推送“2025年笔记本封面设计草案”,用户可投票选择“极简线条”“自然元素”等风格,甚至提交手绘创意;优质创意经品牌加工后发布,创作者会获得“专属设计师”认证与新品奖励。这种共创模式让笔记本上市后销量提升150%,更重要的是,用户因参与设计,对品牌“用户主导”的风格认知更深刻,自发在Telegram分享使用体验,形成二次传播。

风格白皮书的自动生成,将让品牌风格“可沉淀、可复制”。系统会根据用户互动数据,自动提炼品牌内容风格核心:比如某咖啡品牌的AI风格白皮书显示,用户对“晨间咖啡仪式感”话题互动率最高,视觉偏好“暖色调+手绘风格”,文案语气需“亲切不做作”。品牌据此调整内容策略,Telegram频道关注量3个月增长2倍,且新用户能快速感知“温暖、日常”的品牌调性。这种“数据驱动风格沉淀”的模式,避免了因团队变动导致的风格断层,让品牌形象更稳定。

7. 总结:以Telegram筛号为核心,构建风格化增长闭环

在Telegram成为品牌全球化重要阵地的今天,“只筛用户不塑风格”的模式已无竞争力。Telegram筛号系统的真正价值,在于将精准筛选与品牌风格传递深度绑定——通过捕捉平台特有行为信号、搭建内容驱动的频道矩阵、设计人格化机器人互动、联动跨平台数据,既筛选出高价值用户,又让每一次互动都成为风格传递的契机。

同时,隐私友好型合规策略与生成式AI的融入,让系统既安全又具前瞻性:合规确保用户信任,AI推动需求预判与共创,最终形成“筛选-互动-共创-风格沉淀”的长效闭环。未来,品牌的竞争不再是“谁能筛到更多用户”,而是“谁能通过筛选,让用户主动认同品牌风格”。而Telegram筛号与数据筛选的深度结合,正是实现这一目标的核心支撑,让品牌在海量流量中,既找到“对的人”,又传递“独特的魂”。