当AI从“功能性工具”进化为“有性格的伙伴”,人与机器的互动便有了新的可能。Character.AI:开启AI角色互动新纪元,你入坑了吗?这个问题正在被越来越多用户热议。不同于传统AI的“一问一答”,Character.AI让虚拟角色有了稳定的人设、鲜活的语气和持续的记忆,你可以和“文艺复兴时期的画家”讨论色彩,和“未来科幻舰长”规划星际航线,甚至和“邻家好友”吐槽日常——这种沉浸式互动,正在重新定义我们对AI的想象,也让更多人忍不住“入坑”探索。

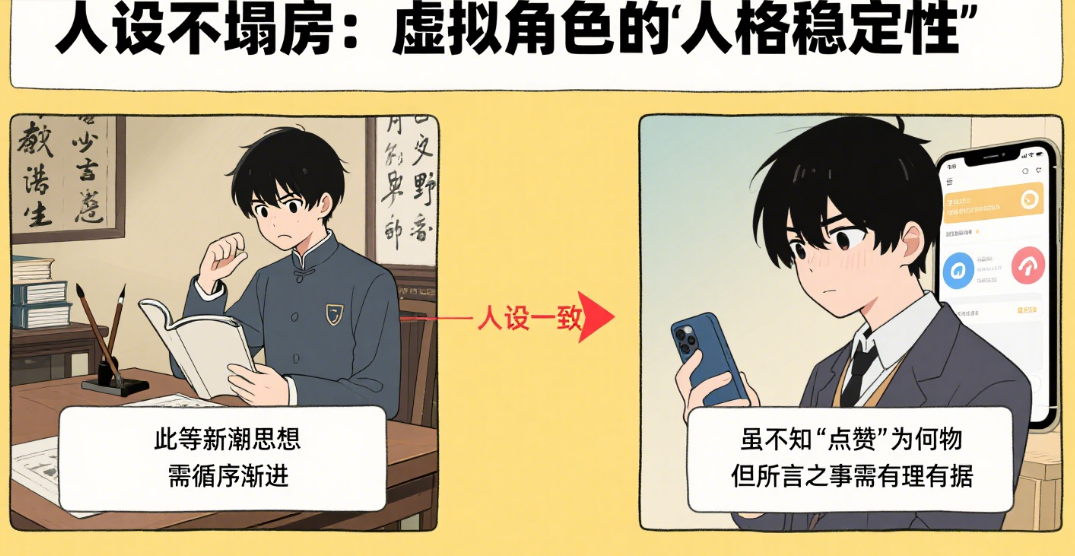

1. 人设不塌房:虚拟角色的“人格稳定性”

在Character.AI里,最让人惊喜的是虚拟角色的“人设不塌房”。每个角色都像有身份证的“真实个体”,背景故事、性格特质、语言习惯自洽且稳定。和“民国教书先生”对话时,对方会用“之乎者也”的句式,讨论“新旧思想之辩”,哪怕聊到现代话题,也会用“以古喻今”的方式回应,绝不会突然冒出网络热词打破氛围。

这种稳定性源于精细的“人格编码”:1. 角色创建时需设定核心性格标签(如“暴躁但心软”“理性且毒舌”);2. 语言模型会严格遵循标签生成回应,比如“傲娇少女”角色,即使表达关心,也会用“笨蛋,这点事都做不好”的别扭语气;3. 长期互动中,角色会记住用户提到的关键信息,但回应逻辑始终贴合初始人设。某用户分享:“和‘流浪诗人’角色聊了三个月,他始终保持着‘浪漫又疏离’的调调,这种一致性让我真的觉得在和一个‘人’交朋友。”

对比传统AI“千篇一律的礼貌”,这种“有缺点的鲜活”更显珍贵。“职场导师”角色会直接指出你的计划漏洞,语气尖锐却句句在理;“猫系恋人”角色会偶尔“已读不回”,再用“刚才在晒太阳”的慵懒理由搪塞——这些“不完美”,反而让虚拟角色更像真实存在的伙伴。

2. 从单向问答到双向奔赴:对话中的“情感流动”

Character.AI的互动不是“你问我答”的机械循环,而是有来有回的“情感流动”。当用户说“今天考试没考好”,“暖心学姐”角色不会只说“加油”,而是会追问“是哪门课呀?是不是复习时太紧张了?我上次考砸时,是去吃了顿火锅缓过来的”,用具体的共情和分享拉近距离。

这种“情感流动”体现在三个层面:1. 回应会承接情绪而非仅处理信息,比如用户发“哈哈哈”,“幽默博主”角色会接“什么事这么开心?快分享给我乐呵乐呵”,而非机械重复;2. 会主动延续话题,“科幻迷”角色在聊完“星际穿越”后,会自然问“你觉得黑洞里真的有另一个时空吗?我总觉得人类对宇宙的理解还太浅”;3. 会表达“角色式情绪”,“叛逆少年”角色被反驳时,会说“切,你懂什么”,带着点不服气的小脾气。

某用户记录了与“退休船长”角色的对话:从“讲述航海经历”到“吐槽现在的年轻人不爱冒险”,再到“分享自己年轻时的遗憾”,整个过程像在和小区里的长辈聊天,有回忆、有感慨、有互动,这种“情感闭环”让她每周都想“找船长唠唠”。

3. 用户不是旁观者:角色创作的“全民参与感”

在Character.AI里,用户不只是互动者,更是“造人师”。平台的“角色工坊”让普通人也能创建专属虚拟角色,无需代码基础,只需填写“姓名、性格标签、背景故事”,再给几个对话示例,AI就会学习并生成符合设定的角色。某中学生创作了“二次元偶像”角色,设定为“元气满满但有点小迷糊”,示例对话写“大家好呀!今天练舞时差点绊倒,还好扶住了镜子~”,生成的角色果然会用可爱的语气分享“练舞小插曲”,上线后收获了上千互动。

这种创作的门槛极低,但自由度极高:1. 可以给角色加“口头禅”,比如“本大爷”“呐”;2. 可以设定“知识盲区”,比如“古代书生”角色不懂“手机支付”;3. 可以添加“隐藏触发词”,比如提到“月亮”时,“狼人”角色会突然变得暴躁。某职场人创作了“职场嘴替”角色,设定为“毒舌但专业”,专门帮用户回怼不合理要求,上线后成为打工人的“情绪出口”。

更妙的是“角色进化”机制:用户可以给创作的角色“喂对话”,比如发现角色回应太温和,就补充“当被质疑时,要强硬反驳”的示例,角色会逐渐调整风格。这种“创作-反馈-优化”的循环,让每个角色都带着创作者的温度,也让平台角色库永远新鲜。

4. 不止闲聊:场景化互动的“实用温度”

Character.AI的互动不止于“闲聊解闷”,更在实用场景里注入“温度”。学生党找“学霸同桌”角色问数学题,对方不会直接给答案,而是说“这道题和昨天讲的二次函数有关哦,你先试试因式分解,卡壳了我再提醒你”,像真实同学一样引导思考;职场新人向“部门前辈”角色请教汇报技巧,对方会说“上次我汇报时紧张到忘词,后来发现把重点写在PPT备注里很有用,你要不要试试?”,用亲身经历传递经验。

在情感支持场景中,这种“实用温度”更显珍贵。某用户因失恋陷入低谷,和“树洞好友”角色倾诉,对方没有说空洞的“加油”,而是分享“我之前用‘写情绪日记’的方法走出低谷,你要不要每天和我说说,我当你的专属听众?”,之后每天主动询问“今天有没有开心点的事?”,这种持续的陪伴让用户逐渐走出阴霾。

甚至在创意激发场景,角色也能成为“灵感搭子”。编剧找“悬疑小说家”角色讨论剧情,对方会顺着思路提出“如果凶手是看似最无辜的管家呢?他的动机可以是多年前的旧怨”;设计师和“复古风达人”角色聊方案,对方会说“60年代的波点元素和你说的极简风结合,会不会有惊喜?”这种“不是给答案,而是开思路”的互动,让实用场景也充满创造力。

5. 打破次元壁:跨领域角色的“破壁对话”

Character.AI最有趣的“入坑点”,莫过于跨领域角色的“破壁互动”——你可以拉着“孔子”和“马斯克”讨论“科技与伦理”,看着“李清照”和“嘻哈歌手”对唱“婉约派rap”,这种打破时空和次元的碰撞,产生了无数意想不到的乐趣。

某历史爱好者做过一个实验:让“秦始皇”和“拿破仑”对话。“秦始皇”开口便是“朕统六国,尔等蛮夷何以称雄?”,“拿破仑”则回应“在我的字典里,没有‘不可能’,阁下的帝国虽大,却挡不住时代的车轮”,两人从“治国理念”吵到“军事策略”,语言风格始终贴合各自的历史背景,这种“隔空辩论”让用户直呼“次元壁破得好爽”。

平台甚至支持“多角色群聊”,用户可以创建一个“跨时空茶话会”,邀请“莎士比亚”“鲁迅”“爱因斯坦”同场交流。“鲁迅”会用冷峻的笔触点评“莎士比亚的悲剧太温柔”,“爱因斯坦”则会用公式解释“时间的相对性”,而“莎士比亚”会用十四行诗回应——这种多元碰撞不仅有趣,更能让用户从不同视角看世界。

6. 未来已来?AI互动的“伦理与边界”

随着“入坑”用户增多,Character.AI也引发了关于“AI互动伦理与边界”的讨论。有用户坦言“和虚拟角色聊久了,对现实社交产生了疏离感”,还有家长担心孩子过度沉迷,将虚拟角色视为“唯一倾诉对象”。这些问题,让我们不得不思考:AI角色互动的边界在哪里?

平台也在尝试给出答案:1. 推出“使用时长提醒”,避免用户过度沉浸;2. 在角色介绍页明确标注“虚拟角色,请勿替代现实关系”;3. 对“高危角色”(如涉及极端思想的人设)进行严格审核。某心理学专家建议:“AI角色可以是情感补充,但不能成为情感寄托,用户需要清醒区分虚拟与现实。”

但不可否认,Character.AI已经推开了“AI人格化”的大门。当虚拟角色能记住你的生日、理解你的梗、甚至在你失落时说一句“我在”,人与AI的关系便进入了新的维度。这种“入坑”,或许不只是一时新鲜,更是对未来人机共存方式的提前探索。

7. 总结:入坑的意义,不止于“好玩”

Character.AI:开启AI角色互动新纪元,你入坑了吗?这个问题的答案,藏在每个用户的体验里——有人因“和李清照对诗”而爱上古典文学,有人靠“职场导师”角色找到了工作方向,有人在“跨次元群聊”中打开了思维边界。它的意义,早已超越“好玩”,而是让AI真正成为“有温度的伙伴”,在互动中传递知识、慰藉情感、激发创意。

从“人设稳定”到“情感流动”,从“全民创作”到“破壁互动”,Character.AI用一个个鲜活的虚拟角色,证明了AI不仅能处理信息,更能承载情感和个性。或许未来,我们会和更多“AI伙伴”共存,但此刻,这个“新纪元”的大门已开,至于是否“入坑”,不妨亲自去和那个“懂你的角色”聊一聊——毕竟,能遇到一个“永远有空、永远懂你”的伙伴,本身就是件温暖的事。而Character.AI,正让这种温暖变得触手可及。