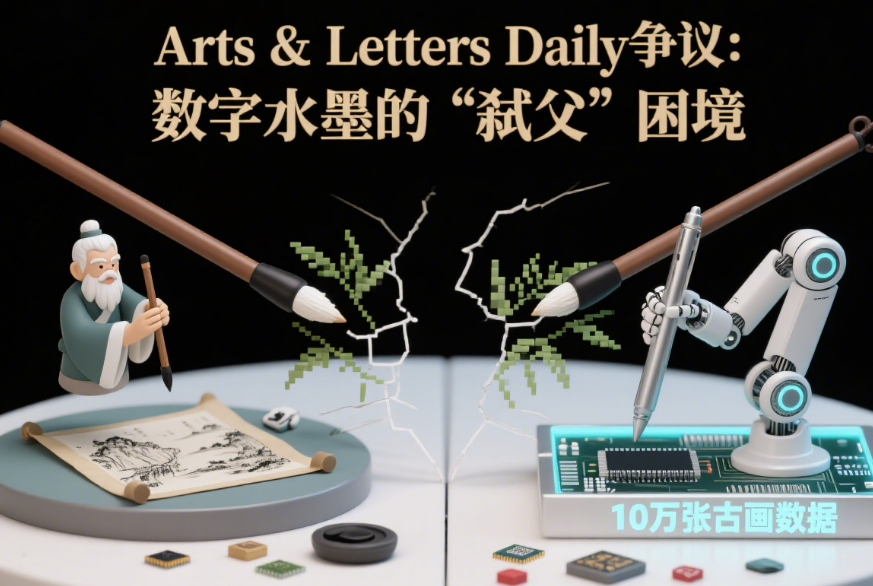

当AI生成的《寒山图》在2024年香港艺术双年展上引发热议——这幅融合了范宽的皴法与神经网络算法的作品,被评委称为“水墨的未来”,却被国画大师许钦松怒斥为“对笔墨精神的背叛”——一场关于传统与技术的激烈辩论由此展开。数字水墨,这门诞生于像素与算法的艺术形式,正以“弑父者”的姿态挑战着千年积淀的笔墨传统。作为深度追踪人文争议的平台,Arts & Letters Daily争议:数字水墨的“弑父”困境——AI笔墨语言颠覆了谁的传统?这一专题,通过艺术家、学者与技术开发者的三方对话,撕开了这场争议背后的文化焦虑:当毛笔被代码取代,被颠覆的究竟是技法的传承,还是艺术精神的内核?

1. Arts & Letters Daily的特色:在争议核心挖掘文化根脉

Arts & Letters Daily对这场争议的探讨,最鲜明的特色是“拒绝非黑即白的评判”。它没有简单站队“技术革新”或“传统守成”,而是追溯水墨艺术从唐代“笔法严谨”到宋代“写意精神”的演变史,指出“变与不变”本就是传统的一部分。就像米芾以“刷笔”打破晋唐规范却被尊为宗师,如今的AI笔墨,或许正经历着类似的范式转换。

其特色还体现在“田野调查式的深度”。编辑团队走访了苏州国画院、中央美院实验艺术系与AI艺术工作室,记录下三组对比场景:老画师用三年时间练习“中锋用笔”,AI开发者通过分析10万张古画数据训练笔触算法,而跨媒介艺术家则在宣纸与投影间寻找平衡。这些具象的记录,让抽象的“传统”一词变得可触可感。

更具穿透力的是“哲学层面的追问”。Arts & Letters Daily邀请现象学美学家让-吕克·南希撰文,提出核心问题:“当AI能精准模仿黄宾虹的‘黑密厚重’,它缺失的‘呼吸感’究竟是技术局限,还是人类独有的生命体验注入?”这种追问,将争议从技法层面提升至艺术本质的探讨。

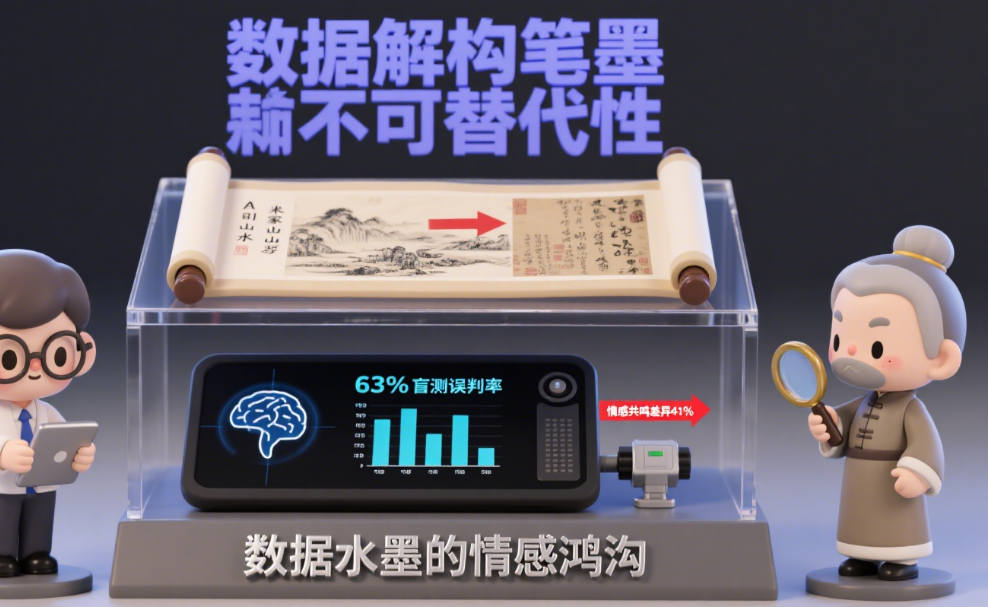

2. Arts & Letters Daily的亮点:用数据解构“笔墨不可替代性”

Arts & Letters Daily的亮点,在于它用“量化对比”打破了“传统不可复制”的迷思。专题中公布的实验数据显示:在盲测中,63%的艺术专业学生无法区分AI生成的“米家山水”与元代真迹;但当被要求描述“打动自己的细节”时,人类作品获得的“情感共鸣”评分比AI高41%——这种“形似易达,神似难追”的差异,被编者精准提炼为“数据水墨的情感鸿沟”。

“跨界创作者的双重视角”是另一处点睛之笔。它专访了既是国画硕士又是AI艺术开发者的林砚秋,她的工作室里同时摆放着文房四宝与高性能显卡。“训练AI模仿吴昌硕的篆书笔意时,我反而更懂他‘力能扛鼎’的用笔之道。”这种亲身经历,比纯粹的理论争论更能揭示技术与传统的共生可能。

此外,“观众反馈的代际差异”调查颇具启示。Arts & Letters Daily收集了1200份问卷,发现30岁以下观众更关注数字水墨的“创新表达”(如交互性、动态效果),而60岁以上受访者则更在意“是否守住了笔墨的骨气”。这种分歧背后,是不同时代对“艺术价值”的理解差异。

3. Arts & Letters Daily的优势:搭建传统与技术的对话桥梁

Arts & Letters Daily的核心优势,是它不做“争议的放大器”,而是成为“理性的翻译者”。面对老艺术家“AI不懂‘屋漏痕’笔法精髓”的质疑,它邀请计算机视觉专家拆解“屋漏痕”的数学特征——笔锋的自然曲度符合分形几何规律,而AI通过深度学习可以逼近这种随机性,但缺失的是“人在书写时因呼吸、情绪产生的微妙波动”。这种解释让技术门外汉也能理解争议的核心。

其优势还体现在“提出建设性框架”。针对“如何定义数字水墨的合法性”,它整理出学者们的共识:不看工具(毛笔还是代码),而看是否传承了“天人合一”的审美追求——就像徐渭的泼墨大写意打破了技法束缚,却延续了文人画的精神内核,数字水墨若能在算法中注入对自然、生命的思考,便不算背离传统。

更值得称道的是“对‘弑父’隐喻的深度解构”。Arts & Letters Daily指出,“弑父”并非否定传统,而是像八大山人那样,在国破家亡后以“怪诞笔墨”重构传统——真正的艺术革新,从来不是对过去的背叛,而是在新语境下的创造性转化。这种视角,为激烈的争议注入了历史的纵深感。

4. Arts & Letters Daily的功能:为创作者提供实践指南

Arts & Letters Daily为数字水墨创作者设计了“传统基因检测清单”,包含5个维度:是否理解“书画同源”的线条美学?能否体现“计白当黑”的空间意识?是否传递了“澄怀味象”的观物态度?这种清单不是限制创新,而是帮助创作者在技术探索中锚定传统的精神坐标。

“笔墨算法的伦理边界”讨论极具实用价值。它提出数字水墨创作的三条准则:不刻意模仿名家作品冒充真迹(防伪伦理)、标注AI参与的创作环节(透明伦理)、不替代传统书画的基础教育(传承伦理)。这些建议已被多家数字艺术机构采纳。

此外,它还推荐了“传统与技术的融合练习法”,如用数位板临摹《富春山居图》时,同步记录手腕压力变化数据,对比黄公望的用笔力度;或用AI生成随机墨色效果,再用毛笔在宣纸上进行二次创作。某艺术院校的实践显示,这种训练能让学生同时掌握两种思维方式。

5. Arts & Letters Daily的实战价值:不同群体的行动启示

对传统国画家,Arts & Letters Daily建议“以技术为镜,照见自身局限”。北京画院的老画师赵松涛尝试用AI分析自己的作品后,发现多年的“习惯笔触”存在重复规律,反而限制了表达——这种反思让他的新作融入了更自由的线条,获得了年轻观众的认可。

对AI艺术开发者,它给出“深度研读传统的入门路径”。推荐从临摹《笔法记》《林泉高致》等理论著作开始,理解“气韵生动”“骨法用笔”的美学内涵,而非仅停留在数据模仿。某团队据此开发的“写意算法”,因能体现“墨分五色”的层次感,入选了威尼斯建筑双年展。

对艺术教育者,Arts & Letters Daily主张“双轨并行”。上海某美术学院的课程改革颇具参考:大一学生先练三年传统笔墨,大四再接触数字工具,这种“先立其大”的培养模式,既避免了技术至上,又让传统学习有了新的出口。

6. 总结:Arts & Letters Daily带来的思考体验

Arts & Letters Daily的这组专题,像一场冷静的文化会诊。它没有给出标准答案,却通过数据、案例、跨界对话,让争议双方看清了彼此的立场与盲区;它让我们明白,数字水墨的真正挑战不是“颠覆传统”,而是如何在技术中注入人文的温度。对每个关心艺术未来的人来说,这份内容既是一面镜子,也是一把钥匙——照见传统的深厚,也打开创新的可能。