在远程协作与敏捷管理成为常态的今天,团队常常面临“任务混乱、进度模糊、沟通低效”的困境——传统表格和邮件难以追踪项目进展,复杂工具又因操作门槛高而被闲置。而什么是Trello:了解功能、使用方法以及更多信息,正是为破解这些难题而生。Trello作为一款看板式协作工具,用“看板-列表-卡片”的直观结构,将抽象任务转化为可视化的“视觉流”,让团队成员随时掌握进度;无论是个人管理待办事项,还是跨部门协作大型项目,都能通过简单拖拽实现高效管理。它不像传统工具那样堆砌功能,而是以“灵活适配”为核心,从初创公司到大型企业,都能找到适合自己的协作方式,这也是其全球超5000万用户的关键原因。

1. 为什么说Trello重构了协作的“视觉逻辑”?

传统协作工具的痛点,本质上是“信息传递与人类认知的错位”,而Trello用三大革新解决了这一问题:

- 打破信息孤岛:邮件、表格和聊天软件的分散,导致27%的任务被重复安排。Trello将所有任务信息集中在卡片上——包含截止日期、负责人、附件和评论,让团队成员打开看板就能获取全貌,某营销团队借此减少了80%的重复沟通。

- 消除进度黑箱:管理者曾日均花费2.5小时追踪任务进展,而Trello的看板将“待办-进行中-已完成”的流程可视化,进度变化实时同步,某软件开发团队用后,进度汇报时间减少60%,专注核心工作的时间增加3小时/天。

- 加速响应速度:跨部门协作常因“信息滞后”延迟48小时以上。Trello的@提醒和评论功能,让问题能直接关联到任务卡片,某跨境电商团队通过这一功能,将物流异常的响应时间从2天缩至2小时。

“人类对视觉信息的处理速度是文字的6万倍,”协作效率专家艾米·陈说,“Trello的核心不是‘管理任务’,而是用视觉逻辑匹配人类认知习惯——这正是它高效的底层原因。”

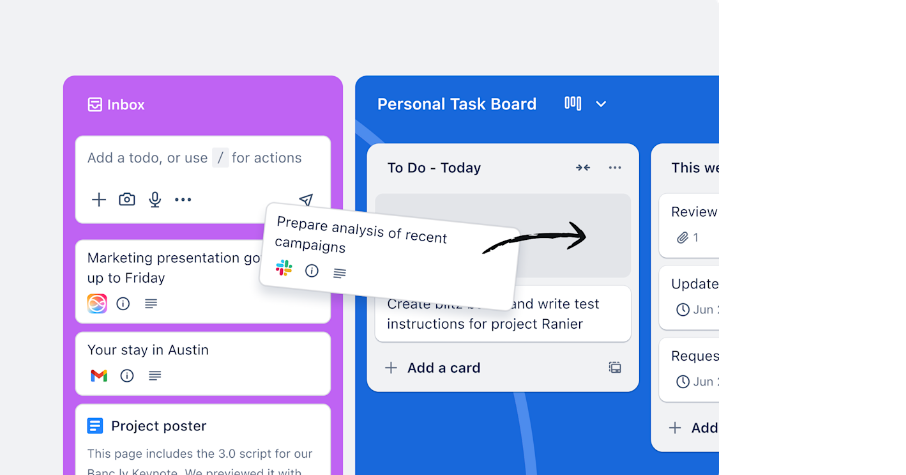

2. Trello的“看板-列表-卡片”是如何协作的?

Trello的功能核心是三层结构的有机联动,简单却极具穿透力:

- 看板(Board):相当于“项目总览图”,每个看板对应一个项目(如“Q3产品迭代”“双11促销活动”)。看板能自定义背景和权限,确保相关成员能快速找到并访问,某初创公司用不同颜色的看板区分“研发”“营销”“运营”,团队切换效率提升40%。

- 列表(List):是看板内的“流程节点”,通常按任务状态划分(如“待办”“进行中”“已完成”),也可按阶段(如“需求收集”“设计中”“测试中”)设置。某内容团队通过列表追踪“选题-写作-审核-发布”全流程,内容产出效率提升50%。

- 卡片(Card):是任务的“最小单元”,承载具体信息——可添加截止日期、负责人、标签(如“紧急”“营销”)、文件(如设计稿、数据表格),甚至通过评论进行实时讨论。某教育机构用卡片管理课程开发,将“课件制作”任务拆解为12张卡片,逾期率从35%降至3%。

这三层结构像“俄罗斯套娃”,既独立又关联,让任务从宏观到微观都清晰可见。

3. 从个人到企业,Trello能适配哪些场景?

Trello的灵活性体现在对不同场景的适配上,无论是个人管理还是大型项目,都能找到合适的用法:

- 个人效率:用看板管理日常任务,比如“读书清单”(列表:想读-在读-已读,卡片附读书笔记)、“旅行计划”(列表:行前准备-行程中-已完成,卡片记酒店和交通)。某自由职业者用后,拖延率下降40%,日均完成任务量增加3项。

- 小型团队:跨部门协作更高效。某5人初创团队用“产品上线”看板,列表设为“功能需求-开发中-测试-上线”,每张卡片分配给对应成员,通过标签(如“前端”“后端”)快速筛选,项目周期从22天缩至7天,会议时间减少80%。

- 大型企业:通过权限控制和审计日志保障合规。某跨国公司用企业版管理全球供应链,不同区域团队只能查看权限内的看板,总部实时监控进度,跨时区协作效率提升50%,错单率下降至1.2%。

正如Trello资深用户马克所说:“它像‘空白画布’,你可以按自己的需求涂鸦——这也是它比固定模板工具更受欢迎的原因。”

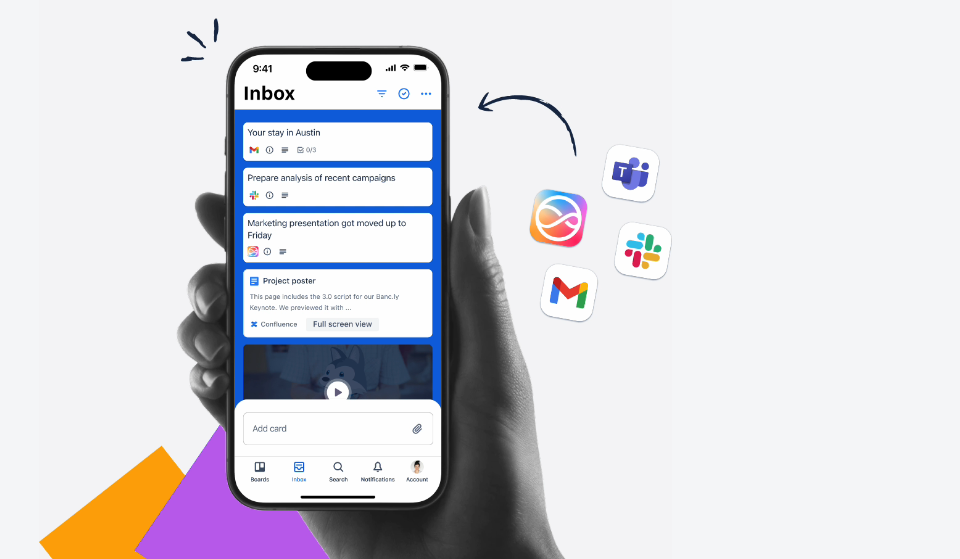

4. 新手如何快速上手Trello?

Trello的操作门槛极低,四步就能搭建起第一个协作看板:

- 创建看板:注册登录后,点击“+创建看板”,命名(如“6月营销活动”),选择可见性(私人/团队/公开),添加背景图(可选)。

- 添加列表:在看板内点击“+添加列表”,按流程设置名称,比如“待讨论”“待执行”“已完成”,初期建议不超过5个列表,避免复杂。

- 创建卡片:点击列表内的“+添加卡片”,输入任务名称(如“设计活动海报”),点击卡片可补充细节——添加截止日期、负责人(成员需先加入看板)、标签(如“设计”“紧急”)、附件(如参考案例)。

- 开始协作:拖拽卡片在列表间移动(如“待执行”→“已完成”),通过卡片评论沟通(@成员可提醒),实时查看他人操作(右上角会显示“某人正在编辑”)。

某新手用户反馈:“第一次用就上手了,比学Excel简单多了,30分钟就建好了团队的第一个看板。”

5. 进阶技巧:如何让Trello“更聪明”?

掌握基础操作后,这些技巧能让Trello的效率翻倍:

- 自动化规则(Butler):设置“如果…就…”的触发条件,比如“卡片添加‘紧急’标签,就自动@负责人”“卡片逾期3天,就移动到‘延期处理’列表”。某客服团队用后,响应速度提升60%,漏单率降至0。

- 插件集成(Power-Ups):连接第三方工具消除信息孤岛,比如集成Slack(卡片变动实时通知)、Google Drive(直接在卡片打开文档)、Jira(研发团队同步bug进度)。某电商团队集成物流API后,卡片自动更新物流状态,人工核对时间减少2小时/天。

- 多视图切换:除了看板视图,还可切换为日历(查看截止日期分布)、时间轴(看项目里程碑)、表格(多维度筛选)。某项目管理团队用时间轴视图,快速识别出“测试阶段”是瓶颈,及时调配资源优化。

6. 与其他工具比,Trello的独特之处在哪?

和传统项目管理工具相比,Trello的差异体现在三个核心优势:

- 易用性:界面简洁直观,平均学习时间1.5小时(传统工具需8小时),适合新手和追求效率的团队。某市场团队曾放弃复杂工具,转用Trello后,全员使用率从30%升至100%。

- 灵活性:没有固定模板限制,可随需求调整。比如敏捷开发团队按“迭代周期”建看板,内容团队按“选题流程”建看板,而传统工具常因固定流程难以适配变化。

- 成本友好:免费版支持无限个人看板和10个团队看板,基本能满足中小团队需求;企业版虽收费,但比同类工具(如Jira)低30%,ROI达1:4.7。

当然,Trello也有局限——超50人团队若管理复杂项目,可能需要配合Jira等工具使用,但对大多数团队而言,它的“简单+灵活”已足够解决协作痛点。

7. 总结

Trello用“看板-列表-卡片”的可视化逻辑,重新定义了团队协作的方式——它不只是一款任务管理工具,更是一个“灵活的效率画布”,能适配从个人到企业的多样化需求。通过简单拖拽和直观呈现,它消除了信息孤岛和进度黑箱,让协作变得透明高效;而自动化规则和插件集成,又能满足进阶需求,实现“简单任务快速处理,复杂项目有序推进”。

无论是刚接触协作工具的新手,还是想优化流程的资深团队,了解Trello的功能和使用方法,都能找到提升效率的新路径。作为一款兼顾易用性与灵活性的看板工具,Trello正成为越来越多团队的“协作神经中枢”,助力实现高效协同与任务落地。